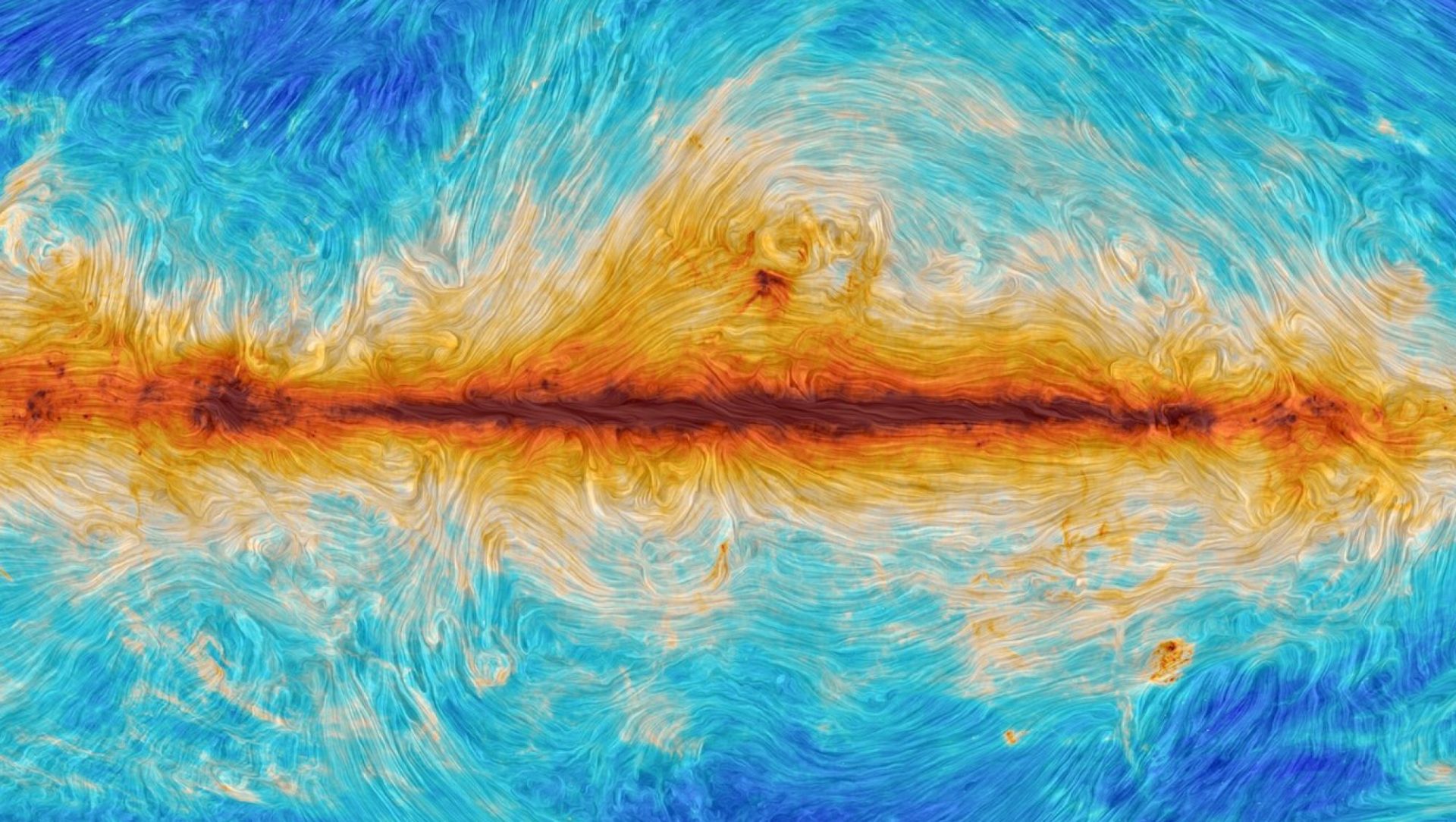

Simons Observatory(サイモンズオブザーバトリー)実験はチリ・アタカマ砂漠の標高約 5200 m の地点に設置された、複数の望遠鏡からなる宇宙マイクロ波背景放射(CMB)観測プロジェクトです。この地域は高い標高で非常に乾燥しており、大気中の水蒸気の影響が少ないため、世界でも有数の電波観測のメッカとなっています。

地上観測の利点の一つは、大型の望遠鏡を設置できることです。そのため、1台あたりおよそ1万個もの検出器を搭載することで、高い観測感度を実現しています。さらに、望遠鏡の台数を増やすことで観測能力を一層向上させることも可能です。2025年現在、4台の望遠鏡がすでに観測を開始しており、今後数年のうちにさらに3台の望遠鏡が新たに増設される予定です。これにより、インフレーションの検証をはじめとする、宇宙の始まりの解明が一層加速することが期待されます。

望遠鏡の開発

岡山大学宇宙物理学研究室では、安達准教授のもと、日本グループが開発を進めている新しい望遠鏡(“JSAT”)の開発に取り組んでいます。特に、望遠鏡に搭載される較正装置や、観測におけるノイズを抑制する電波吸収体(黒体)の開発に力を入れています。また、望遠鏡に搭載される超伝導転移端センサー (Transition Edge Sensor: TES) と呼ばれる検出器は極低温まで冷やして動作させる必要があり(-273℃ !!)、望遠鏡内部を冷やす必要があります。そのため、研究室では極低温環境を再現した実験も行い、観測装置の性能向上を目指しています。

偏光角較正装置:スパースワイヤーグリッド

現代の CMB 観測では、単に電波の強度を測るだけでなく、電波の偏光(電場の向き)を高い精度で測定することが求められています。望遠鏡内部の検出器には小さなアンテナが組み込まれており、アンテナの向きによって特定の方向の偏光だけを捉えることができます。したがって、偏光の情報を正確に得るためには、各アンテナの角度を正確に把握することが不可欠です。

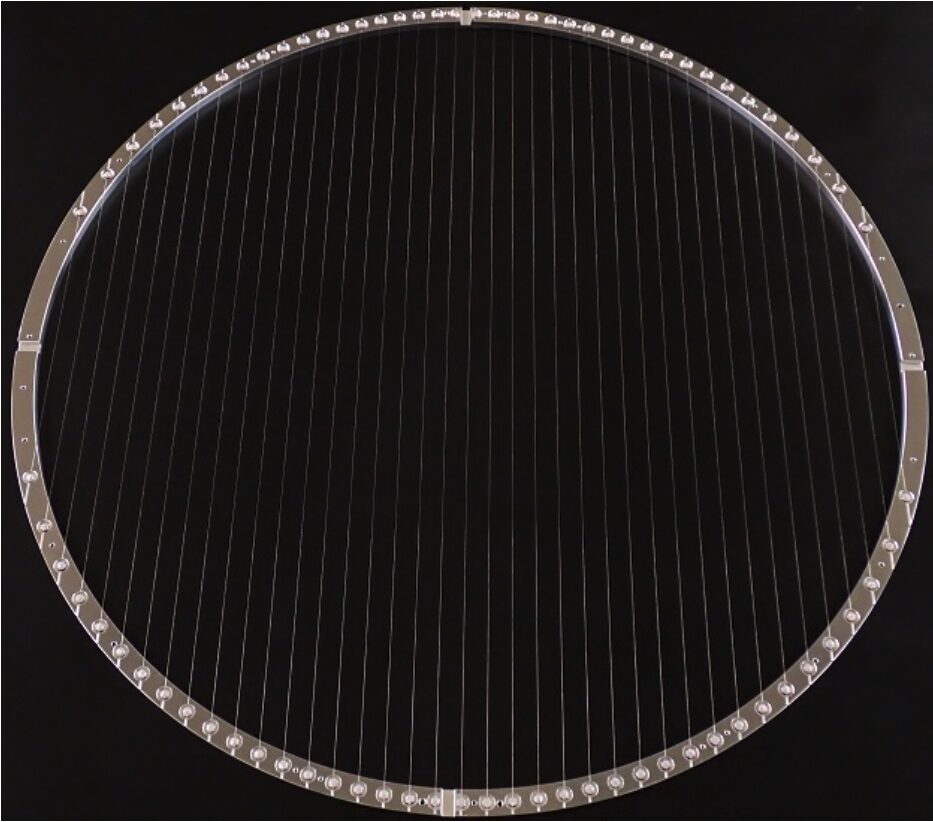

このとき重要となるのが、アンテナがどの方向の偏光を検出できるかを正確に調べるための装置、すなわち偏光角較正装置です。Simons Observatory の望遠鏡には、この目的のためにスパースワイヤーグリッドと呼ばれる我々が開発してきた偏光角較正装置が搭載されています。

スパースワイヤーグリッドについて詳しく…

スパースワイヤーグリッドとは、波長(およそ1 mm)よりも十分に長い間隔で張られた細い金属ワイヤーの集まりです。この装置は、周囲の常温物体から放たれる熱放射(電波)を反射し、その電波を極低温の望遠鏡内部へ導く役割を担っています。反射の際には、ワイヤーと平行な方向の偏光成分のみが反射されるという性質があります。そのため、この装置によって特定の偏光方向(=ワイヤーの向き)を持つ電波を望遠鏡に与えることができます。

スパースワイヤーグリッドを少しずつ回転させることで、ワイヤーの向き(偏光の方向)を変えて、その時の検出器の出力の変化を観測することで、検出器のアンテナの持つ偏光角を較正することができます。

Simons Observatory では、観測中の望遠鏡にスパースワイヤーグリッドが搭載されています。ただし、スパースワイヤーグリッドが生み出す直線偏光信号は、通常の CMB 観測にとってノイズとなるため、観測時には装置を望遠鏡内部から出し入れできるロボット機構が導入されています。このようなロボット機構も我々が開発してきました。これによって、リモートでもスパースワイヤーグリッドを用いた較正測定を可能にしています。

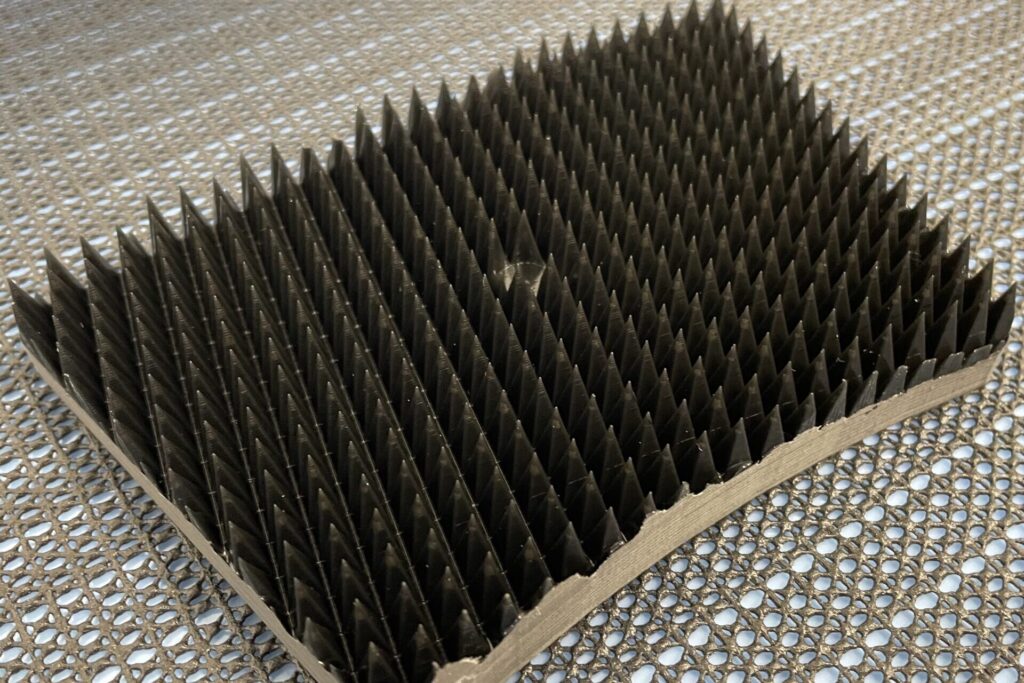

電波吸収体(黒体)

電波は、私たちの身のまわりのあらゆる物体から、熱放射として自然に放たれています。そのため、極低温まで冷却された望遠鏡にとって、地上(常温・約20℃)からの熱放射は大敵です。もしこの常温からの熱放射が望遠鏡内に入り込んでしまうと、CMB との区別ができず、観測ノイズとなってしまいます。この問題を防ぐために欠かせないのが、電波吸収体(“黒体”)と呼ばれるパーツです。黒体で望遠鏡内部を覆うことで、不要な外部からの電波を吸収し、観測に影響を与えないようにすることができます。

黒体について詳しく…

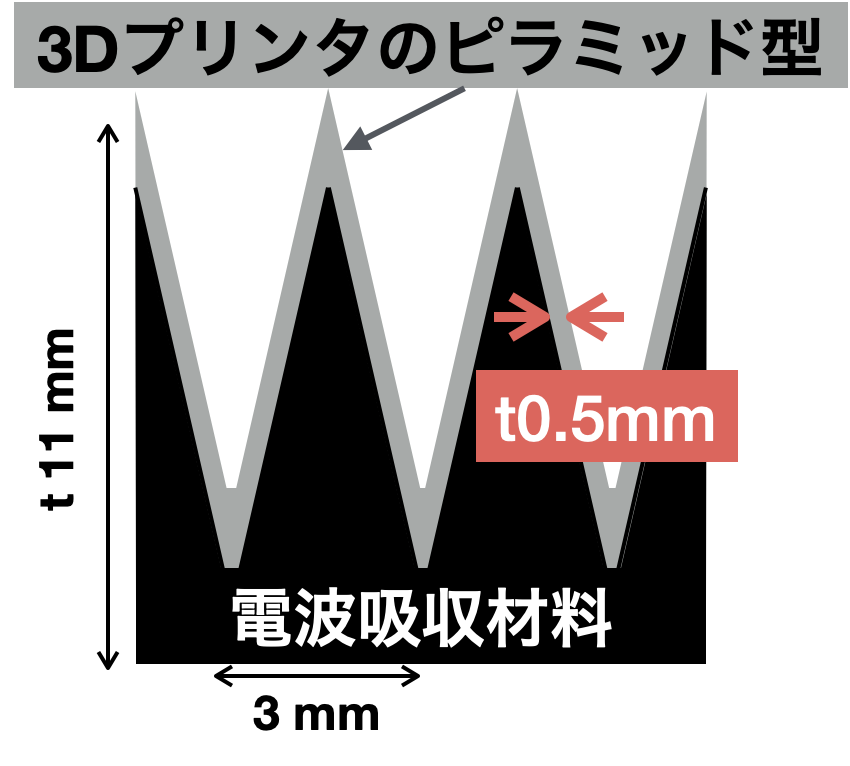

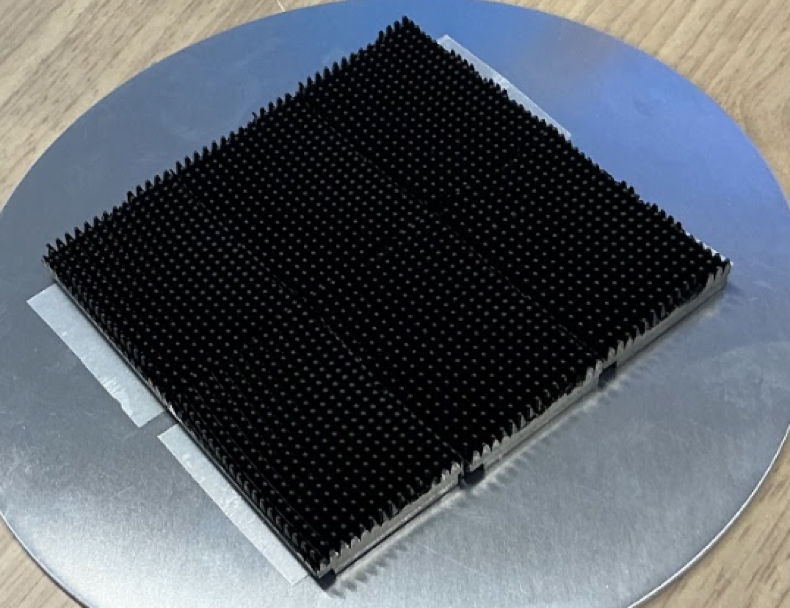

私たちの研究室では、これまでにさまざまな黒体を開発してきました。その中で特に重要となるのが、電波の反射をどれだけ抑えられるかという点です。黒体の表面に細かなピラミッド状の構造をつくることで、電波がピラミッドのすき間に入り込み、反射せずに吸収されるようにすることができます。この特殊な形状は、3Dプリンターや、射出成形と呼ばれるプラスチックの成形技術を使って再現しており、より効果的な黒体の開発を進めています。

3D プリンタ型を用いた黒体

(Radio Absorptive Material with 3D-printed Mold: RAM-3pm)

近年、3Dプリンターは急速に普及し、研究の現場でも広く活用されています。しかし、使用できる素材の種類には限りがあり、電波を吸収する性質をもつ材料で出力できる3Dプリンターはほとんどありません。そこで私たちは発想を転換し、3Dプリンターで黒体の「型」だけを作り、その中に電波を吸収する素材を流し込んで固めるという方法を考案しました。この方法によって、3Dプリンターの精密な造形技術を活かしながら、細かく複雑なピラミッド形状の黒体を作ることができるようになりました。さらに、この手法では1ピースごとに形状を自由に変えられるという利点もあります。このアイデアをもとに製作された黒体は、現在、Simons Observatory の望遠鏡にも搭載されています。

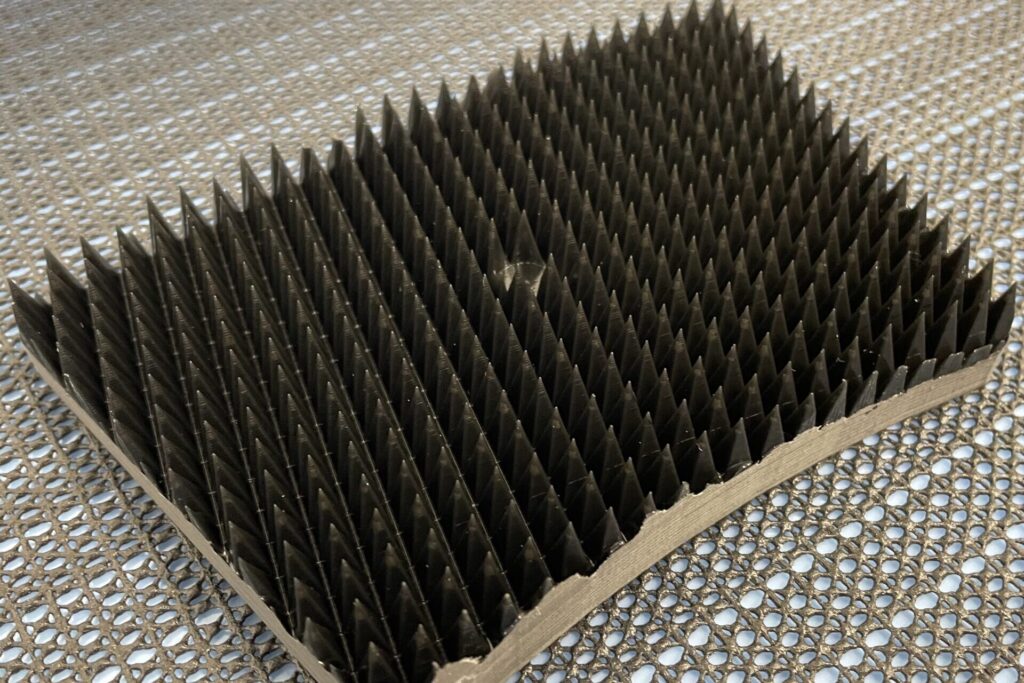

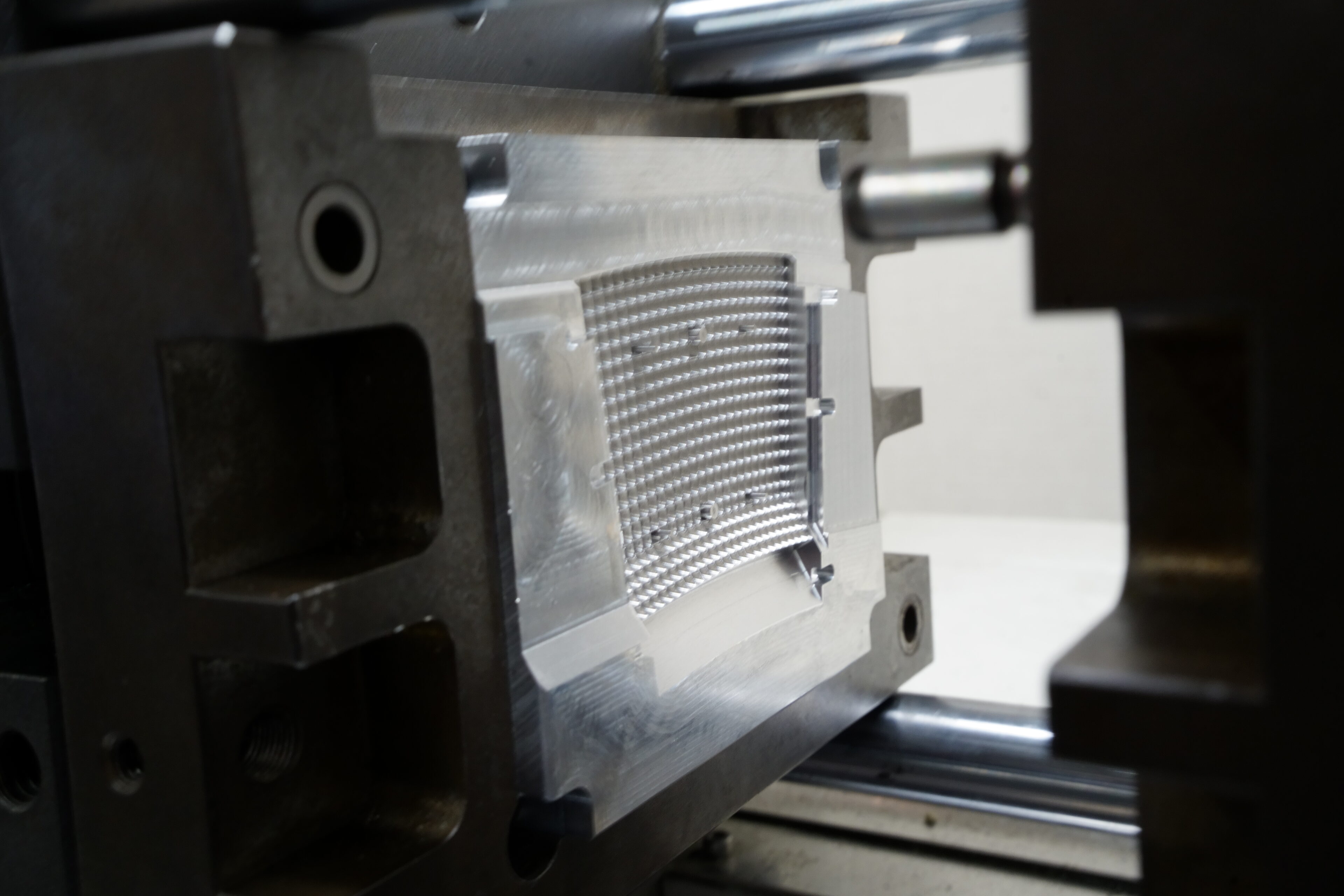

射出成形を用いた黒体

射出成形とは、プラスチックを高温で溶かし、金型に流し込んで形を作る成形技術の一つです。1つあたりの成形時間が短く、同じ形状の部品を大量に作るのに適しています。私たちは、金型にピラミッド状の凹凸を加工することで、この手法を黒体の製造に応用しています。JSAT 望遠鏡に搭載される黒体の一部は、この射出成形技術によって製作される予定であり、日本の企業と協力して開発を進めています。