2015 News

2015/12/10

千葉県柏市にあるKavli IPMUにおいて、B mode from space という国際会議が開かれ、 総勢100名以上(半分以上海外)の研究者が集まり、衛星を用いた宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測 から原始重力波の発見およびその強度を測定するサイエンスから技術的なことまでの議論が行われました。 宇宙ビックバンより前に起きた宇宙大加速膨張(インフレーション)の謎に迫ることは、2020年代に 最も重要なサイエンスの一つになることは間違いありません。そのために、日本では、LiteBIRDという 科学衛星を打ち上げる計画を推進しています。この国際会議では、アメリカ・ヨーロッパからも多数の 研究者が集まり、LiteBIRDを完成させるための技術的な議論や体制の構築が活発に行われました。 2016年度は、LiteBIRDを推進する上で大変重要な年になるので、非常によいタイミングで、国際体制 を築くスタートだと思います。 ちなみに、この国際会議は、日本学術振興会研究拠点形成「インフレーション宇宙の実証を目指す国際連携研究拠点」 において行われました。2015/11/28

放医研において第3回目の陽子ビーム照射試験を行いました。

今回は、4年生の小松君も加わり、岡山大からは山田君・喜田君・石野が

横浜国立大学からは入江君・山下君・藤野君が現場で作業に大活躍しました。

今回の照射実験は土曜日でしたが、朝から夕方までだったので、徹夜をするよりは

だいぶ楽でした。

照射試料は、海外から送られてきた電子回路や検出器に加えて、

小松君がJAXA/ISASの松村さんの測定装置を用いて屈折率を測定した光学試料でした。

右の写真は、学生さんらがビームラインに試料を並べている様子です。

放医研において第3回目の陽子ビーム照射試験を行いました。

今回は、4年生の小松君も加わり、岡山大からは山田君・喜田君・石野が

横浜国立大学からは入江君・山下君・藤野君が現場で作業に大活躍しました。

今回の照射実験は土曜日でしたが、朝から夕方までだったので、徹夜をするよりは

だいぶ楽でした。

照射試料は、海外から送られてきた電子回路や検出器に加えて、

小松君がJAXA/ISASの松村さんの測定装置を用いて屈折率を測定した光学試料でした。

右の写真は、学生さんらがビームラインに試料を並べている様子です。

2015/11/14

東大宇宙線研究所所長の梶田隆章先生が2015年度のノーベル物理学賞を受賞し、その受賞記念パーティに出席しました。 梶田先生はスーパー神岡実験において、ニュートリノ振動を発見し、ニュートリノに質量があることを初めて 明らかにしました。石野は、大学院生のときにスーパー神岡実験の立ち上げに携わり、初期のデータを使って データ解析を行いました。梶田先生とは、そのとき以来知り合いであり、大変うれしくまた誇りに思います。 パーティには、過去にスーパー神岡実験に参加していたコラボレータや、実験が行われている地域の住民の方々、 関連する企業の方々など、総勢300人ほど集まりました。大学院生のときの先輩・後輩にも会うことができて 大変楽しいパーティでした。2015/09/20

平成27年度に科研費新学術領域研究(研究領域提案型)に新規採択された領域 「なぜ宇宙は加速するのか? - 徹底的究明と将来への挑戦 -」(代表、Kavli IPMU 村山斉教授) が採択されました。石野はその一つの計画研究「宇宙マイクロ波背景放射の広天域観測で探る加速宇宙と大規模構造」 (代表、KEK 羽澄昌史教授)の分担者として、LiteBIRD計画を推進していきます。 9月20,21日にKavli IPMUにおいて領域立ち上げシンポジウムが行われました。 シルバーウィークの真っただ中にも関わらず、100名を超える研究者が参加しました。 宇宙論の理論は、日本のお家芸の一つで、何人もの著名な研究者が排出されてきましたが、 実験については、アメリカ・ヨーロッパの後じんを拝すことは否めません。 21世紀に入り、宇宙が精密科学になったことと測定器技術が飛躍的に発展してきたため、 今後は精密宇宙物理学が主流になると考えられています。日本にもその最先端実験技術がごろごろあり、 今回のこの新学術領域は、まさに最良のタイミングで立ち上がったと考えており、 今後の日本の宇宙物理観測の飛躍的な発展が見込まれます。 今回のシンポジウムでは、そのような研究者の興奮が十分伝わるものでした。2015/08/05

日本学術振興会の平成26年度特別研究員等審査専門委員(書面担当)において石野が表彰されました。

詳しくはこちらの学振のページをご覧ください。

写真は学振から頂いた表彰状とメダルです。

岡山大学のニュースのページはこちらです。

日本学術振興会の平成26年度特別研究員等審査専門委員(書面担当)において石野が表彰されました。

詳しくはこちらの学振のページをご覧ください。

写真は学振から頂いた表彰状とメダルです。

岡山大学のニュースのページはこちらです。

2015/07/31

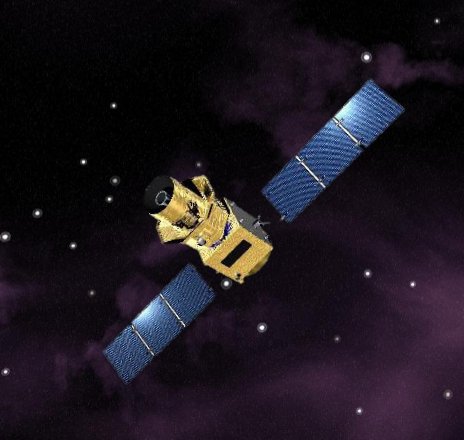

LiteBIRDのアメリカグループ(PI: Adrian Lee, UC Berkeley)が申請した、NASAのMissions of Opportunity において予算が認められました。詳しくは NASAのページ をご覧ください。石野も申請に関わっていました。 LiteBIRDは、138億年前の宇宙ビックバンの前に起きた宇宙大加速膨張(インフレーション)の謎に迫る 日本主導の科学衛星です。 日本側のグループは、2015年に2月に概念設計書をISAS/JAXAに提出し、つい先日の7月初めにダウンセレクションを 通ったばかりでした。 アメリカのグループは、Missions of Opportunity に2014年12月に申請し、本日、ダウンセレクションを通過し採択 されたという連絡が来ました。2015/07/24

ノースカロライナ中央大学のProf. Diane MarkoffによるKamLAND実験の最新結果について

英語のセミナーが行われました。

KamLANDは、液体シンチーレータを1000トン用いたニュートリノ検出器です。

日本にある原子力発電所からやってくるニュートリノを仔細に測定し、

ニュートリノ振動を発見しました。最近では、キセノンを液体シンチレータに溶かし、

ニュートリノ放出を伴わない二重ベータ崩壊の探索が始まり、その結果についての報告もありました。

20人前後のスタッフ・学生の聴衆が集まり活発な議論が行われました。

また、学生にとってもnative English speaker と物理について話す良い機会でした。

ノースカロライナ中央大学のProf. Diane MarkoffによるKamLAND実験の最新結果について

英語のセミナーが行われました。

KamLANDは、液体シンチーレータを1000トン用いたニュートリノ検出器です。

日本にある原子力発電所からやってくるニュートリノを仔細に測定し、

ニュートリノ振動を発見しました。最近では、キセノンを液体シンチレータに溶かし、

ニュートリノ放出を伴わない二重ベータ崩壊の探索が始まり、その結果についての報告もありました。

20人前後のスタッフ・学生の聴衆が集まり活発な議論が行われました。

また、学生にとってもnative English speaker と物理について話す良い機会でした。

2015/07/13

東京上野公園内にある国立科学博物館

の一部がリニューアルオープンする前日に内覧会が開かれ出席してきました。

国立科学博物館は、1877年に開設された博物館です。

そこの一部の展示がリニューアルされる際に、石野が10年前に開発に携わったシリコンバーテックス検出器(SVD)が

展示されるということで招待されました。

SVDは、高エネルギー加速器研究機構で行われたB-factory実験(Belle実験)

で使われた検出器です。

この実験では、高エネルギーに加速された電子と陽電子を衝突させて、B中間子を大量に生成し、

物質・反物質の対称性の破れを検証する実験です。

SVDは電子と陽電子の衝突位置のすぐそばに置かれ、B中間子が崩壊して生じる荷電粒子の軌跡を

10ミクロンの精度で測定する装置です。

この実験により、B中間子系での物質・反物質の対称性の破れが実験的に検証され、それを40年以上前に予言した

小林先生・益川先生が2008年にノーベル物理学賞を受賞しました。

上の写真は、SVDを作製し運営した当時のコアメンバーと、展示されているSVDです。

内覧会には、ノーベル賞を受賞した野依先生と天野先生もお見えになり、テープカットを行っていました。

東京上野公園内にある国立科学博物館

の一部がリニューアルオープンする前日に内覧会が開かれ出席してきました。

国立科学博物館は、1877年に開設された博物館です。

そこの一部の展示がリニューアルされる際に、石野が10年前に開発に携わったシリコンバーテックス検出器(SVD)が

展示されるということで招待されました。

SVDは、高エネルギー加速器研究機構で行われたB-factory実験(Belle実験)

で使われた検出器です。

この実験では、高エネルギーに加速された電子と陽電子を衝突させて、B中間子を大量に生成し、

物質・反物質の対称性の破れを検証する実験です。

SVDは電子と陽電子の衝突位置のすぐそばに置かれ、B中間子が崩壊して生じる荷電粒子の軌跡を

10ミクロンの精度で測定する装置です。

この実験により、B中間子系での物質・反物質の対称性の破れが実験的に検証され、それを40年以上前に予言した

小林先生・益川先生が2008年にノーベル物理学賞を受賞しました。

上の写真は、SVDを作製し運営した当時のコアメンバーと、展示されているSVDです。

内覧会には、ノーベル賞を受賞した野依先生と天野先生もお見えになり、テープカットを行っていました。

2015/07/09

名古屋大学で開かれた国際会議 ISEC2015においてポスター発表を行いました。 発表は、KID (Kinetic Inductance Detector)の開発状況の報告です。 2時間ありましたが、入れ替わり立ち代わり質問攻めにあい、ほとんど話しっぱなしでした。 参加者の方々に興味を持って頂いて大変うれしい思いでした。 特に興味を持って頂いたのは、KIDの読み出しシステムです。 このシステムは、岡山大学・産業技術総合研究所・JAXA/ISASの間で3者共同研究を結んで推進しており、 FPGAファームウェアを用いて開発しています。 岡山大では、D2の山田要介君が中心となって開発を進めており、実用化までもう一歩のところまで来ています。会議の後は、名古屋大学の伊藤先生と食事をし、名古屋名物(?)の手羽先を頂きました。 また、次の日は、伊藤先生のはからいにより、KIDの開発状況について1時間程度セミナーを行いました。 20人程度の聴衆に来ていただき、活発な議論を行いました。

2015/07/07

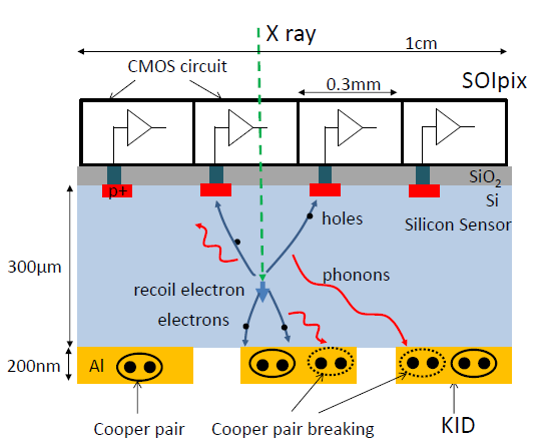

SOIPIX2015 で紹介したSOIKIDについてのproceedingsをarXiv

( arXiv:1507.01326) にサブミットしました。

SOIKIDは、Silicon On Insulator (SOI) ピクセル検出器とKinetic Inductance Detector (KID)を組み合わせた

挑戦的な検出器です。シリコン基板の片面にSOIピクセル検出器を、もう片面にKIDを形成し、

基板内でX線により反跳した電子が生成する電子・ホール対をSOIピクセル検出器で、フォノンをKIDで検出することにより

半導体検出器を凌駕するエネルギー分解能を目指します。

SOIPIX2015 で紹介したSOIKIDについてのproceedingsをarXiv

( arXiv:1507.01326) にサブミットしました。

SOIKIDは、Silicon On Insulator (SOI) ピクセル検出器とKinetic Inductance Detector (KID)を組み合わせた

挑戦的な検出器です。シリコン基板の片面にSOIピクセル検出器を、もう片面にKIDを形成し、

基板内でX線により反跳した電子が生成する電子・ホール対をSOIピクセル検出器で、フォノンをKIDで検出することにより

半導体検出器を凌駕するエネルギー分解能を目指します。

2015/07/01

2014年12月に公募として出されたJAXAの戦略的中型衛星計画の審査において、

LiteBIRDがダウンセレクションを

通過しました。この審査は、MDR (Mission Definition Review、ミッション定義審査)と呼ばれ、

ミッションを定義するための概念設計を審査するものです。

LiteBIRDは、これまでにない精度で、宇宙マイクロ波背景放射の偏光度を測り、ビックバン以前に生じた

原始重力波の検出を目指す科学衛星です。

今後は、より詳細な衛星設計を行い、実現に向けた研究開発が行われます。

2014年12月に公募として出されたJAXAの戦略的中型衛星計画の審査において、

LiteBIRDがダウンセレクションを

通過しました。この審査は、MDR (Mission Definition Review、ミッション定義審査)と呼ばれ、

ミッションを定義するための概念設計を審査するものです。

LiteBIRDは、これまでにない精度で、宇宙マイクロ波背景放射の偏光度を測り、ビックバン以前に生じた

原始重力波の検出を目指す科学衛星です。

今後は、より詳細な衛星設計を行い、実現に向けた研究開発が行われます。

2015/06/04

6月3,4日に東北大学で行われた国際ワークショップ SOIPIX2015 において、石野がSOIKIDについて発表しました。 この研究会は、新学術領域研究「量子イメージング」主催で開催されました。2015/05/14

千葉県にある放射線医学総合研究所(放医研)の重イオン加速器HIMACにおいて、

陽子ビーム照射実験を行いました。

この試験は、LiteBIRDで使用する光学部材や検出器に、

宇宙空間5年分に相当する陽子放射線を照射し、その性能が

照射前後で変化するかどうかを調べるものです。

今回も、岡山大学・ISAS/JAXA・国立天文台・横浜国立大学の共同研究の方々

が集まり、照射試験を行いました。

照射試料は、前回の試験の追試を考慮した光学系部材と、超伝導検出器です。

右の写真は、学生らが照射試料をビームラインに設置している様子です。

HIMACは、昼間は癌治療に使用されているので、このようなビーム利用ができるのは夜間だけです。

夜の10時から照射実験を始めて、次の日の朝7時ごろまで夜を徹して行われました。

千葉県にある放射線医学総合研究所(放医研)の重イオン加速器HIMACにおいて、

陽子ビーム照射実験を行いました。

この試験は、LiteBIRDで使用する光学部材や検出器に、

宇宙空間5年分に相当する陽子放射線を照射し、その性能が

照射前後で変化するかどうかを調べるものです。

今回も、岡山大学・ISAS/JAXA・国立天文台・横浜国立大学の共同研究の方々

が集まり、照射試験を行いました。

照射試料は、前回の試験の追試を考慮した光学系部材と、超伝導検出器です。

右の写真は、学生らが照射試料をビームラインに設置している様子です。

HIMACは、昼間は癌治療に使用されているので、このようなビーム利用ができるのは夜間だけです。

夜の10時から照射実験を始めて、次の日の朝7時ごろまで夜を徹して行われました。

2015/04/21

2014年11月に行った、千葉県にある放射線医学総合研究所(放医研)の重イオン加速器HIMACにおける 陽子ビーム照射試験の成果発表をHIMAC報告会で行いました。 この試験は、LiteBIRDで使用する光学部材や検出器に、 宇宙空間5年分に相当する陽子放射線を照射し、その性能が 照射前後で変化するかどうかを調べるものです。岡山大学・JAXA/ISAS・KEK・国立天文台・横浜国立大学の共同研究の方々 が集まり、照射試験を行いました。 光学部材である偏光の変調を行う半波長板の候補として挙がっているサファイア基板などに陽子ビームを照射し、 その照射前後での透過率や屈折率を測定します。 測定系は、JAXA/ISASの松村さんにハードウェア・ソフトウェアを組み立て頂きました。2015/03/21

2015年3月21-24日に早稲田大学で日本物理学会年次大会が行われました。

当研究室からは、石野・樹林・山田・喜田・舟木が発表しました。

みなさん良い発表でした。

発表に対する質問も沢山あり、よい議論ができたと考えています。

2015年3月21-24日に早稲田大学で日本物理学会年次大会が行われました。

当研究室からは、石野・樹林・山田・喜田・舟木が発表しました。

みなさん良い発表でした。

発表に対する質問も沢山あり、よい議論ができたと考えています。右の写真は、早稲田大学を創設した大隈重信の銅像です。 昭和7年に作られたそうです。

2015/03/05

3年生の小松国幹君がフロンティアサイエンスコースにおいて、BS・CSアンテナで見た世界という題目で、

イメージングを行った結果発表を行いました。

右の図は、市販されているBSアンテナで窓の様子を見たところです。

BSアンテナは、周波数12GHzの電波を静止衛星から受けて、テレビ放送を受信するパラボラアンテナです。

この世の中は、可視光以外の目で見えない電磁波が沢山あり、そのような電磁波は専用の装置で検出しなければ

なりません。周波数12GHzの電波は、波長2.5cmのために、窓のエッジが回折のためにぼやけて見えます。

窓の枠の外は壁で、熱放射のためにその周波数の電波が沢山でていますが、

窓の内側は空(正確には大気と宇宙)で、壁と比較すると、その周波数の電波の強度が小さいために、

冷たく見えます。実は、空から来る12GHzの電波の7割ぐらいは大気からの放射によるものですが、残りは、

138億年前の宇宙の始まりに放射された宇宙マイクロ波背景放射なのです!

3年生の小松国幹君がフロンティアサイエンスコースにおいて、BS・CSアンテナで見た世界という題目で、

イメージングを行った結果発表を行いました。

右の図は、市販されているBSアンテナで窓の様子を見たところです。

BSアンテナは、周波数12GHzの電波を静止衛星から受けて、テレビ放送を受信するパラボラアンテナです。

この世の中は、可視光以外の目で見えない電磁波が沢山あり、そのような電磁波は専用の装置で検出しなければ

なりません。周波数12GHzの電波は、波長2.5cmのために、窓のエッジが回折のためにぼやけて見えます。

窓の枠の外は壁で、熱放射のためにその周波数の電波が沢山でていますが、

窓の内側は空(正確には大気と宇宙)で、壁と比較すると、その周波数の電波の強度が小さいために、

冷たく見えます。実は、空から来る12GHzの電波の7割ぐらいは大気からの放射によるものですが、残りは、

138億年前の宇宙の始まりに放射された宇宙マイクロ波背景放射なのです!